何镜堂:建筑没有十全十美

点击: 30543 次 来源: 深圳商报 时间: 2010-11-05

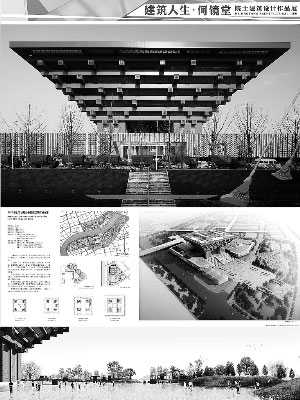

世博会中国馆设计图

世博会中国馆设计图

一生中经手的建筑规划和设计共有数百,最满意哪个?

“一个当然是中国馆啦;还有一个,是侵华日军南京大屠杀纪念馆扩建工程。”

说到这个话题,何镜堂的眼睛亮起来:“我常常说,南京大屠杀纪念馆首先不是个建筑设计,而是场所设计。我试图表现的,不是历史的再现,不是悲惨及令人震撼的记忆,而是希望通过反思、提升,找到和平,看到人类的未来。”

南京大屠杀纪念馆扩建工程设计中,空间组织、布局、材料和色彩的运用为人称道,被认为是本土纪念馆建筑中的大师之作。

“巧合的是,这两个项目反映的时间节点正好是我从出生到现在,中国历史的两个阶段,一个悲伧的中国和一个正在走向复兴的中国。”

在世博会闭幕前夕,中国馆总设计师何镜堂来到深圳讲学,并接受了本报记者的专访。

1938年4月出生在广东东莞的何镜堂,一头帅气的银发,干练、谦和、务实。他没有提到深圳科学馆——这座在他设计生涯中具有独特意义的建筑物。但是记者一提起话头,他就清楚地回忆起了当年和夫人一起设计深圳科学馆的每一个细节,那年他已经45岁了。他特别提到,自己最幸福的时刻正是60岁生日时,学生送来的生日蛋糕,上面是他的起步之作:深圳科学馆。

一生做了三个正确的选择

何镜堂的建筑人生既是为了建筑的人生,也是自我人生的“建筑”过程。

今天的何镜堂以世博会中国馆总设计师之尊,被称作“中国馆之父”。他还是中国建筑界最高荣誉——首届梁思成建筑奖得主,是建国以来获奖最多的建筑师。但是很少有人能想象,直到45岁,何镜堂才有机会站到起跑线上,从事自己钟爱的专业。他56岁成为“中国工程设计大师”,61岁当选为中国工程院院士。今天说起何镜堂的代表作,大多是他当选院士之后的设计。从第一个真正意义上的设计作品到成为院士,这中间的时间跨度,不过区区16年。所谓大器晚成,不过如此。

少年时,喜欢数理化又割舍不下对绘画喜好的何镜堂因为老师的一句话,“建筑师是半个艺术家、半个工程师”,从此认定建筑师是最契合他理想的职业。

他有令人羡慕的事业开端:顺利考入华南工学院建筑学系;本科毕业后师从老一辈建筑学家和岭南园林建筑创始人夏昌世,成为华南工学院培养的第一位建筑学硕士。1973年,为和在京工作的妻子团聚,何镜堂费尽气力从湖北调到北京,在轻工业部建筑设计院工作。设计院主要从事工厂设计,他熟悉的民用建筑设计派不上用场。

现在我们已经很难想象彼时何镜堂的内心世界。但是从一个细节可以看出他的不甘心和绝不轻言放弃:从1978年起,他就在为全家调回广东老家而奋斗,他敏锐地意识到,率先改革开放的广东有可能成为他事业的起点。甚至,他在1980年还专程到了一趟深圳考察,“当时深南路上的电子大厦正在建设,整个深圳像是一个巨大的沸腾的建筑工地。”他回忆说。何镜堂在这里切身感受到了“热土”的含义,他明白,一个千载难逢的机会终于来了。

多年后,何镜堂在深圳跟记者说起这一切时认为,他“一生做了三个正确的选择。”1983年5月,经过长达四五年的调动拉锯战举家南迁;1992年全家移民美国时他决定留守广州;1999年成为院士后仍然将设计创作列为自己的核心工作之一。时间支持了他的所有抉择和判断。

与“深圳速度”的结合

在洲际酒店的走廊里,拉着行李的何镜堂走得飞快,把老伴、专程来看他的中学同学和记者甩得远远的。据说每次出国游览,何院士总是第一次冲下车子,最后一个提着相机上车的。他对这个世界抱着极大的兴趣;又或许,是他对45岁前失去的时光备感痛心,故而始终保持一种紧迫感?

离开北京,调回阔别18年的华南理工大学时,何镜堂45岁,职称只是普通的“建筑师”。“如果留在原单位,我就会平淡地等待退休,就会永远和自己喜欢的事业失之交臂。”何镜堂回首往事,解释说之所以选择回学校,是因为那里可以把“设计与研究、创作和教育结合起来”。

中年起步,何镜堂只争朝夕,不想放过任何机会,他为自己定了一条“清规戒律”:工程—研究—精品,即是做一个工程,出一篇论文,争取获一个优秀建筑奖,牢牢地将“工程研究与实践结合”。

这条苛刻的路径始自他南归后的第一个项目深圳科学馆。“当初深圳科学馆是作为全市八大重点文化设施之一提出的,当时的深圳市副市长罗昌仁当面跟我们讲设计要求,希望这个建筑别人看了一辈子忘不了……”

这条苛刻的路径始自他南归后的第一个项目深圳科学馆。“当初深圳科学馆是作为全市八大重点文化设施之一提出的,当时的深圳市副市长罗昌仁当面跟我们讲设计要求,希望这个建筑别人看了一辈子忘不了……”

虽然时隔多年,何镜堂却记得当时参加竞标的每个细节。那时距离他全家回广州没几天,临时安置的宿舍里很多行李还没打开。没有工作室,何镜堂夫妻就在招待所里支起桌子画图。因为罗昌仁说了要让人“看了一辈子忘不了”,何镜堂夫妇从环境构思入手,结合厅堂建筑使用功能,运用现代建筑设计理论和共享空间的意念,以八角形为母题,加以组合、切割和延伸,最后通过模型反复推敲、比较,使形式与功能、空间、环境有机统一。

“7米高、1米8宽的玻璃幕墙在国内是第一次用。”夫妻俩拼命干了20多天,交稿前一天又熬了一个通宵,终于如期赶出设计模型。第二天,设计方案和模型送往深圳。“那时从广州到深圳要走5个多小时。交了稿之后,市里叫我们先不要走。当天傍晚结果就出来了,通知我们‘中标了’,那真是‘深圳速度’!”

深圳科学馆遂成为何镜堂人生路上一个标志性建筑,从此他的建筑生涯仿佛经由漫长逼仄的甬道,步入了豁亮的厅堂。

最难忘的世博会中国馆

也许,这辈子他参加的最具挑战、最难忘的竞赛就是世博会中国馆了。很多人问他,您已贵为院士,不怕输了比赛没了面子?何镜堂笑笑,很干脆地用一句话就终结了类似的疑问,“比赛当然有输有赢,这个世界上没有常胜将军的,我不怕做不好。”他跟记者说起最初投标中国馆的内心活动,“当时参加投标的344个方案中,第一轮要评出8个。我想的就是争取进前8,能进前3更好,还不敢想拿第1位。”

至于后来他的中国馆方案胜出后引发了争议,他也是一句话:“开始议论很多,包括在网上,习惯了,我也不看这些东西。”后来有人问他,这个设计有没有让他觉得遗憾之处?何镜堂只是简单地说:“建筑没有十全十美的,我哪有时间去想这个。”

至于后来他的中国馆方案胜出后引发了争议,他也是一句话:“开始议论很多,包括在网上,习惯了,我也不看这些东西。”后来有人问他,这个设计有没有让他觉得遗憾之处?何镜堂只是简单地说:“建筑没有十全十美的,我哪有时间去想这个。”

针对有人提出中国馆是“民族、国家符号的集大成者,虽然采用了木结构的元素,但并非木质传统工艺、材料、结构的真实表达,因此符号性更强,是新的国家主义象征”的观点,何镜堂认为,中国馆的设计“出发点不是为了符号,而是要提炼出中国文化特色。符号过于具象,概括不了5000多年的文化历史,但也不能抽象到看不出来。汉字也好、中国红也好,都是文化符号,但这是一种提炼出来的抽象符号,不是具象的。时代不同了,中国今天自强不息地屹立在东方,因此中国出土文物中的鼎、冠、陶器的造型也使我们得到启发。当然,中国馆毕竟是个建筑,传统中国城市棋盘式布局、九宫格也会予以考虑,加上栋、柱、斗拱的应用,特别是中国园林的意境,讲究场所感受,所有这些抽象的意象整合起来就成为今天大家看到的中国馆。你说它是唐代还是宋代或者汉代的?这看不出来。但每个人都说,这是中国的。你可以有各种各样的想象。重庆人把它叫做火锅,专家觉得是斗拱,领导认为像粮仓,成都人把它想象成麻将,还有人认为是斗或者皇帝的帽子……这是一种抽象的神似,是在提炼了很多元素基础上,通过符号表现元素,最后使得各种阶层都能接受。”

最后记者提了一个例牌问题,哪位建筑大师对您的影响最大?

何镜堂稍一思索,答道:贝聿铭。因为“他走的是现代建筑比较正确的道路。他也不搞奇特怪的东西;而且有很深的中国文化根基,提炼每个建筑的文化特点很绝。”至于国外的建筑师,则是赖特。“他的流水别墅可以说是自然、人、建筑的完美结合,我专门去看了,70多年过去了,那个建筑不过时,这种文化价值与现代手法的结合,容易让人产生共鸣。”