《心照》王子璇作品展

点击: 32179 次 来源: www.id-china.com.cn 时间: 2013-08-19

策展人:翟永明

主办单位:成都当代美术馆

协办单位:北京春秋润道文化发展有限公司

开幕时间:2013年9月7日15:00

展览时间:2013年9月8日-14日

展览地点:成都当代美术馆

地址:成都高新区天府大道天府软件园C1西楼

联系电话:0086-28-85980055

《心照》前言——翟永明

《心照》是王子璇从一个歌手成长为一个艺术家十年的心路历程,也是王子璇学佛、画画、修行十年的心之映照。

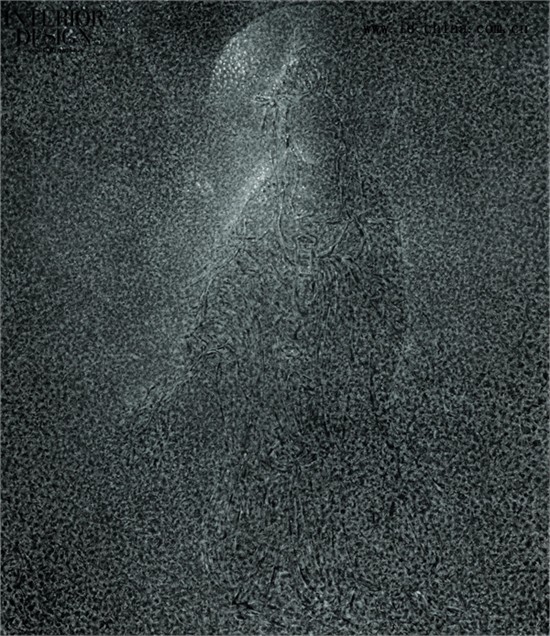

西方油画最早起缘于宗教的造像艺术,西方基督教传统的圣像画曾经是西方油画最主要的表现对象之一。跨越时空的今天,王子璇用十年的时间,开创了一种全新的中国当代佛画艺术。她用一种纯粹西方的材料和工具来接续和发展东方的传统佛像艺术。王子璇学画初期,从中国汉代石窟画像里找到自已喜爱的临摹对象,并从中提炼出一种浮雕式的笔触。在后期的绘画中她更多地使用刀功,以期达到一种刻凿的痕迹。同时,王子璇本人也用十年的时间,经历和顿悟了艺术和修行中同样的从“有形”到“无形”的艺术与人生境界。因此,《心照》也照映出她心中的佛,从写实到半写实,直到“形”越来越抽象、越来越隐去的实验和转变的过程;这个认识过程必然是与王子璇自已对艺术的领悟是同步的。

王子璇画画的方式就是直觉观照的方式,她“因定而得境”,面壁而空心;排除杂念后在思维形式上使得其虔敬的宗教精神与艺术层次相互贯通,殊途同归。这个悟的过程从她第一幅画追求“形似”,到现在经过一遍遍涂抹、刮削,使最后的形隐至一片混沌中,这样一种“无言独化”的感知中,可以看出其路径和心境。

王子璇说成都是她绘画“缘起”之地,成都鹿野苑给了她最初画画的灵性。所以此次的《心照》之展也是她第一次面对成都的老朋友们,交出这样一份面壁十年的本色之作。

悲悯之石

——王子璇绘画缘起

永恒之石

观赏子璇的绘画,不能不提及石头。

人类的文明,是从石头开始的。没有石头的文明,也就没有人类的文明。正如梁思成先生在《中国雕塑史》中所言:“盖在先民穴居野处之时,必先凿石为器,以谋生存;其后既有居室,乃作绘事,故雕塑之术,实始于石器时代,艺术之最古者也。”在人类的童年时代,石头曾是人类最亲密的伴侣和最重要的工具。石头作为人类主要工具的时间从距今100万年开始,一直延续到距今4000年前。那些来自大自然的石头,有着坚硬的质量,它能代替柔弱的生命记录下印迹,让古老的梦想与欲望得以长存。大量的建筑、陵墓、雕像同时出现在东西方古文明中,各自形成独特的石刻风格,这一现象关非偶然,它一方面体现出石头在材料上的坚固属性,另一方面,其中顽强地延续了人类对石头的古老眷恋与回忆。

早期的人类对自然界灾难性的威胁和凶禽猛兽等的致命性攻击,充满了神秘与恐惧。宗教便于此种恐惧与祈求中产生。比人或动物的肉体生命更坚硬也更长久的石头,便自然成为人们寄予宗教情感的对象。因此,在所有遗存下来的宗教场所,几乎都是用石头雕刻建筑而成。在众多的古代艺术作品中,我们很难将宗教、石头分离开来,他们完美地融合在一起,形成壮丽夺目的人文景观。人对石头的偏爱与选择,实际上代表着人对于永恒与不朽的强烈渴望。法国诗人瓦雷里在其著名的诗章《海滨墓园》这样描绘石头的美丽与哲思:短暂的生命,借助永恒之石,而获得长生的火焰。

充满了无形的火焰,紧闭,圣洁,

这是献给光明的一片土地,

高架起一柱柱火炬,我喜欢这地点,

这里是金石交织,树影憧憧,

多少块大理石颤抖……

信仰之石

北魏神龟三年(公元520年)五月七日,在山西某个寂静的寺院,一群以李僧智和王阿全为代表的虔诚信仰小组,倾尽毕生心血,雕成传世佛碑名品。人们为了记住这些信士的功德,就把这块碑称为《李僧智王阿全合邑造四面像碑》,石碑气势雄浑,高达一百七十多公分,现在珍藏于英国维多利亚•阿尔伯特博物馆(Victoria &Albert Museum)。这块名碑曾由英国著名收藏大家乔治•尤摩弗帕勒斯((George Eumorfopoulos)收藏。汉学家颜慈(Walter Perceval Yelts)分析说,石碑铭文声称,供养人可以通过塑造佛的形象,使佛教教义获得再生。值得注意的是:这儿所表现的敬畏石头并相信其神圣品质是中国和印度传统所共有的。道家弟子以石头为象征,他们更喜爱未经雕琢的石的自然品质。而儒家弟子使用装饰过的称为“碑”的石头来表达道德、文化和政治理想。三种传统都将石头比作世俗的或神圣的统治权。《道德经》中,“无名之璞”代表道家有关统治权和国家管理方面的观点。作为统治者的象征,璞玉无名,因为“道”也无名。在儒家对君子的崇拜中,碑是礼仪用具,为统治者树立必须遵守的德行榜样。此象征形式和士阶层相关。对佛教徒而言,有着“相”的佛像象征神圣的君权——因为大士(mahapurusa)就是宇宙的君主。因此,三种不同的意识形态——儒家、道家和佛教——在统治权方面观点的集中丰富了石碑的象征意义。这件碑的铭文提到了选用的石头可以与西方昆仑山的石头相比,昆仑山是道教仙山,而且是汉代最重要的神仙人物之一西王母居住的地方。道教和佛教都关心死后的生活,佛教徒借用了道教有关死后居所的术语,来表示佛教生死轮回的领域,通常称为“天”或“西天”。在很多例子中,皈依佛教者竖立佛教造像碑来纪念过去的亲人,佛教信仰于是和本土不朽祭仪混合起来。因此,除了采用儒家纪念物的碑以外,佛教造像碑也是佛教与道家或道教及儒家对话,在信仰上和实践上相结合的例子。根据铭文可知,此碑竖立在村落前面主要的交叉路口上,因而过路人,不管是僧侣还是俗人,都可以从石碑所雕刻的神圣图像获得精神熏染。在子璇的作品中,我们常常看到石头的幻影,这幻影,正暗示着信仰的坚定、冷静和恒定的念力。

鹿苑之石

传说释迦牟尼在二十九岁时离开王宫出家修道,先在摩揭陀国尼连禅河畔的树林中修习苦行长达六年之久,日食一麻一米,但是仍然不能得到智慧达到解脱。一日释迦来到一棵毕波罗树(菩提树)下结跏趺坐,静默思索人生道理,最后觉悟成佛。释迦觉悟之后便独自走到圣城波罗奈斯城北边一个叫鹿野苑的地方(在印度现在的萨尔纳特),找到跟他一起出家修行的五位侍者,向他们宣说自己悟出来的人生真谛,这是佛、法、僧的首次聚集,佛典中把这此说法称为初转法轮。因此,鹿野苑就是释迦牟尼最早说法的地方。

这个远在天竺的佛法圣地,在本世纪的初元,因为子璇的种种因缘,而与天府福地的成都发生了奇妙联系:在一群诗人、学者与金融家的努力下,鹿野苑石刻艺术博物馆应运而生。

之所以用鹿野苑来命名博物馆,即是希望承袭释迦牟尼积极上进、勇于探险索人生真谛的精神,用佛教艺术所蕴藏的美感和博大精深的内涵去感悟世人。并籍以表达我们对生命、自然与艺术的一种平等与博爱的观照。

鹿野苑博物馆地处古西南丝绸之路的起始地四川盆地西部的成都平原,馆址栖息在古蜀文化起源之地的郫县境内新民场镇云桥村的一段古河道徐堰河畔,上有古旧石桥,下为清流河湾,野生乔木.河滩卵石,其间优美的自然景色与现代建筑同馆内传奇性的石刻艺术收藏相映成趣。

鹿野苑博物馆之生成,其间至为关键的人,则是子璇,没有子璇,就没有鹿野苑博物馆。

非典之石

鹿野苑石刻博物馆因子璇的存在而形成,这是事物的一方面;另一方面,我们亦可如是说:子璇的绘画生命,是因鹿野苑的存在而诞生。

2003年春夏之交,全中国因为一种可怕的非典疾病而陷入空前的危机之中。相比北京和广州而言,地处西南腹地的成都平原,再一次成为中国灾难的避风港——成都在中国历史上无数次扮演过这样的角色,无论是唐代的安史之乱还是抗战时代——子璇和一群来自天南海北的友人,相聚于鹿野苑石刻艺术博物馆,开始了长达数十天的隐居生活。疾病在此时,既是危险,同时也是一种巨大的屏蔽器,人们可以暂时放下一切,甚至忘记一切,在灵魂的深处,给自己觅到一处孤岛。鹿野苑相对封闭的地理环境和建筑格局,为我们完美浮现了这样的艺术与精神之岛。

非典在此时显现了它特别的一面。按照美国著名女性学者苏珊•桑塔格(Susan Sontag)在《疾病的隐喻》中所表达的观点:大规模的传染性流行病不仅是一个医学事件,也是一个政治事件,一个经济事件,而且还会是一个文学或艺术的事件,一个道德事件。而对于子璇而言,非典催生了潜伏于其内心隐秘的绘画天赋。

在鹿野苑博物馆的祗园精舍中,用巨大的楠木刻有一幅抱柱楹联:

诸法因缘生,缘谢法还灭;

吾师大沙门,常作如是说。

众所周知,这就是佛教中的缘起偈,又称法身偈。释迦尊者曾说:“见缘起即见法,见法即见佛。”有一天阿说示(五比丘之一意译“马胜”)比丘在托钵行乞之时,遇婆罗门学者、后成为佛十大弟子之一、以智慧第一称世的舍利弗。舍利弗看见马胜容貌威仪不类常人,便上前问道。马胜向舍利弗说出此偈,舍利弗又向目犍连宣说此偈,同皈佛门。

子璇的绘画生涯的缘起,在此时此地,一切因缘俱足:一日黄昏,雨后的鹿野苑,二三知己散坐于竹林精舍的青石板庭院中,静谧氤氲的空气中,萌动着某种神性。子璇凝望着庭前竹林下的一块巨大的野石——那是一块随意竖立着的一块墨青色石头,在巴蜀的山野或河道中几乎俯仰即拾的石头,轻声说到:瞧,那石头,象极了一幅山水画。子璇像是在呢喃,又像是在问询。我们循声望去,那块巨大的沉默的野石,此时,不知是缘于子璇的注视而生出奇彩,还是因为非典与雨后黄昏的磨洗而倍显坚韧与温润,那些平日隐匿的纹理和斑驳,苔藓与风蚀,全都显露出来,全都艺术地浸渍出来,从而成就了一幅充满预言色彩的青绿山水。子璇依然轻声地说,我想画画,我要画画。虽然声音很轻,但在场的所有人都听见了,那声坚定、清晰,并且具有穿透力。

子璇的绘画生涯,即诞生于非典时期的这个黄昏。而那块迄今仍然屹立的野石,则成为触发子璇绘画灵光一闪的燧石。

悲悯之石

子璇的绘画,从题材来看,可以称之为具抽象主义的佛画,或者是带有强烈实验倾向的佛画。子璇从来没有进行过任何专业的绘画训练——这是子璇区别于专业画家的优势所在。在没有素描、光影、石膏或人体的苏式训练与囚禁之时,子璇的绘画天才得以淋漓尽致的抒写与挥洒。当然,子璇这种几乎是与生俱来的才能与至今所取得的艺术成就,可能会对中国当代绘画界带来深刻的影响,甚至会对中国当下的美术教育产生强烈冲击!在子璇这儿,一切绘画技法,均是浮云。

子璇的佛画,用的是油画的工具(从颜料到画笔到画布),表现的是东方的佛陀(包括佛菩萨罗汉等)。其中抽象的隐晦的佛陀形象居多,也有部分是具象的。但无论是抽象或具象者,我们都能从中读出石刻的影子。从一块野石开始的绘画苦旅,石头或石刻的意味对于子璇来说,确实非同寻常。在那些广大虚空中呈现出来的佛陀形象,总让人若显若晦地看到石头的故事,甚至是中国石窟(云岗、龙门、安岳或大足)的某种重生。在子璇汪洋恣肆而又不失节制的笔触中,石刻的坚贞、石刻的残损、石刻的沧桑、石刻的温度与石刻的诗意,都一起聚集于纸背。而直接浮绘出来的影影绰绰,时常又给人有种雪花飞扬的错觉——是错觉吗?不,或者那雪是最真实的。

在子璇内心中,始终在两个地方是她一生均不能割舍开的,一个是上面提到的鹿野苑,一个则是远在云南香格里拉的梅里雪山。子璇不止一次言及,她的前生一定是出生在梅里雪山的。那幅创作于2012年的布面丙烯《缅茨姆》(缅茨姆神女峰为梅里雪山主峰卡瓦格博的妻子),让我再一次回忆起十年前,也就是2002年夏天,我们一行人艰难跋涉于梅里雪山时的场景……记得那次梅里雪山之旅后,我写下一组名叫《卡瓦格博》的组诗,其中一首是《吹透石头的风》:来自卡瓦博格的风/是世上最清澈的力量/我这样想的时候/一群羚羊飞奔而至//和风相比/羚羊停止了速度/金色的雕则睡在风雪的怀中/翅膀随意散开//我在风中/风吹我心/高高挂在雪峰之上/星辰黯淡了光芒//一个小女孩走来/紧紧合上被风翻开的经书/她对我说:快回家吧/好大的风、风、风//吹透石头的风/吹不透发黄的书/卡瓦博格/就是雪亮的词语。

至少于我而言,子璇笔下的似是而非的雪,代表着子璇灵魂中另一种追忆,虽然缥缈,却无比真实。雪花落在悲悯的石头上,落在佛的眼睑中,长久不被融化。